2025年8月25日起,北京大学遥感所组织地理信息科学专业的23级本科生在北京周边开展了3S野外综合实习。带队老师包括田原、任华忠、李培军、郭庆华、范闻捷以及林佩蓉老师,23级本科生共16人参与了此次野外实习。实习路线为北京市稻香湖地区——门头沟区斋堂镇——东灵山地区——小龙门森林公园。实习内容包括稻香湖地区实地考察与遥感影像目视解译、斋堂镇地区地貌与土壤类型实地考察、东灵山地区土壤与植被考察等。

8月25日,老师们在遥感楼517室对整个实习安排做了简单的说明,并详细介绍了实习区的自然人文概况、仪器使用方法等,同学们按照老师的要求确定了小组与分工。

同时,为了保证实习的正常开展,老师们已经提前做好了实习区踏勘和物资准备工作,全方位保障大家实习的安全顺利进行。

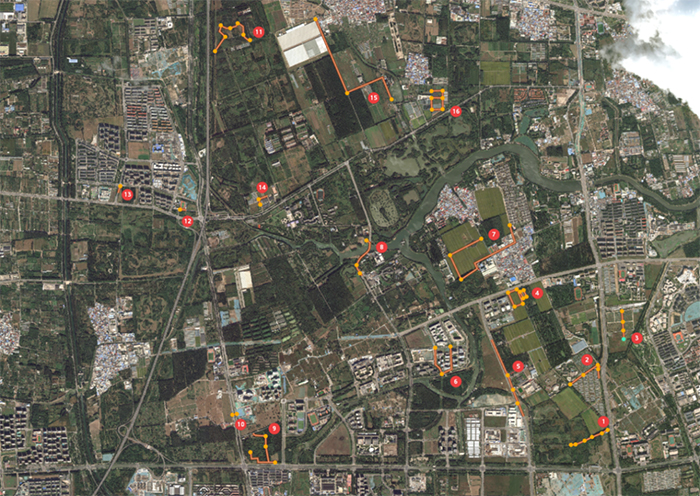

8月26、28、29日,在老师们的带领下,同学们对稻香湖地区进行了实地考察与遥感影像目视解译,共勘测了16条路线、60余个观察点。

考察路线点位图

在每条线路上,同学们将观察到的地物类型和特点记录在野簿上,并使用GPS仪和罗盘测量出点位的坐标和方向。通过对实际地物与其遥感影像的比较分析,从中发掘特定地物的影像特点与识别标志,进而熟悉遥感目视解译的详细流程并开展后续工作。在观察记录的途中,田原老师包括其他老师也时常为大家科普沿途遇到的动植物,介绍不同的生态系统与自然地理概况等。

途中观察到的紫叶稻

三元农场处,任华忠老师详细讲解并演示了光谱分析仪的用法,同学们按照分组进行了地物光谱反射率测量实验,亲身参与到了数据采集的工作中来。

任华忠老师和林佩蓉老师讲授遥感解译要点

田原老师在为大家讲解植被类型

通过实地讲解,同学们对于如何根据遥感图像的形状、大小、纹理、分布关系等进行目视解译有了更加深刻的理解,对于稻香湖地区的生态状况、植被分布、土地利用情况等有了一个初步的认识。

9月1日,郭庆华老师带领同学们在校园内进行了激光雷达相关的实验,为大家展示并讲解了两款激光雷达的使用,同学们在老师和学长的指导下自主完成未名湖旁数据的采集,最后在会议室对采集到的地面、植被等数据使用Lidar360进行处理和分析,帮助大家了解激光雷达的工作流程与观测原理。

同学们进行LiDAR实习测量

9月2日—9月4日,实习组前往北京门头沟区的斋堂镇、灵山和小龙门林场开展了为期3天的野外实地教学。这一部分的实习内容主要围绕着地貌、植被与土壤结构展开,帮助同学们了解不同海拔的植被与土壤特点,同时探寻地区建设和生态保护的应有之义。

范闻捷老师在给同学们介绍土壤剖面

在斋堂地区,参照学习资料和范闻捷老师的现场示范,同学们尝试了制作土壤剖面、观测与采样、对样本进行实验与分析等工作,初步熟悉了土壤剖面的处理流程,对土壤的种类、性状、垂直分布等也有了更深的认识。

同学们对土壤样本进行PH值测量与石灰反应的实验

田原老师基于地形图为大家介绍了清水河两岸典型的阶地地貌,并鼓励大家动手尝试在野簿上画出两岸地貌的草图。随后带领同学们走上清水河的二级阶地,同样也是地质史上马兰黄土的起源地——马栏台,进行另一个角度的观察。

清水河两岸地貌

9月3日清晨,大家便开始了这次实习难度最大的路线——攀登北京最高峰灵山。此次登山历时九个半小时,总里程9.46公里,海拔上升1017米,最高海拔2303米。

登山路线记录

虽然面临体力的挑战,但老师带领同学们团结一致,互相鼓励,最终所有人成功登顶,顺利完成了此次灵山实习工作。途中同学们观察到了林线、高山草甸等不同海拔下的地貌景观,也收集到了很多典型土壤和植被的第一手观测数据。

林线景观

鬼箭锦鸡儿

最后,我们前往了森林浴场,并在森林看护瞭望塔处观察了整个小龙门林场,对于其生态系统的构成、过去的发展以及未来的规划、人对生态系统发展的影响程度有了一个更为深入的认识与思考。

本次3S综合实习是一次系统性的学术训练,其核心价值在于将地理空间分析的理论方法与野外实证研究紧密结合。通过贯穿平原至山地的地理样带设计,实习为我们提供了一个独特的分析框架,得以在统一时空尺度下,对比研究人类活动主导的城市边缘生态系统与自然梯度主导的山地生态系统的结构、过程与分异规律。不仅提升了我们操作专业仪器与运用GIS、RS软件的实践技能,更重要的是,它系统训练了我们将多源地理信息进行融合与综合分析的科学思维。通过解决从数据采集、处理到专题分析的一系列实际问题,我们对地理信息科学作为一门连接理论与应用、探究复杂人地系统的交叉学科,有了更为深刻和专业的理解。

——23级GIS本科生李思润

踩上智慧农场的田埂,京西稻翻着绿浪,送来阵阵清香;白鹭掠过时,任老师指着田边的设备说,遥感正算着水量、盯着抽穗的稻,让收成与生态悄悄平衡。蹲在稻香湖畔,举起望远镜,看绿头鸭划开涟漪;田老师捞起槐叶萍,告诉我们“水至清则无鱼”—— 浮萍与荷草错落、水鸟往来,才是湿地的真生机。

站在斋堂天仙庙前画一幅马栏台的素描,目光追着三级阶地跳,我仿佛看见河流奔腾着冲刷出道道沟壑,却又在远去时留下片片沃土。爬东灵山时帮范老师小心的埋好土壤剖面,指尖触过不同海拔的土,山河也有了肌理。小龙门林场静谧的夜里,一朵鸢尾夹进野簿,这才彻悟 “读万卷书,行万里路”:书本里的知识,终要踩进土地、触到草木,才真正有了重量。

——23级GIS本科生高金朋

这21天里,我们走过草甸的葱郁、岩壁的斑驳、溪流的澄澈,以脚步丈量自然的脉动,用纸笔记录大地的呼吸。从GPS的精准定位到无人机的全景采集,从土壤剖面的分层采样到植被类型的精细辨识,我们将课堂理论落于实践,将抽象数据化为具象图景。此次实习不仅深化了我们对3S技术集成应用的理解,更锤炼了吃苦耐劳的意志和科学严谨的态度。此行终章,不是探索的终点,而是科学认知与自然情怀的双向奔赴——愿这份田野的温度,终将长成我们仰望星空时最坚实的支点,让山河的密码在未来的科研路上持续回响。

师生们在东灵山山顶合影留念

供稿 | 李兆祎

图源 | 遥感所2023级本科五班